コラム

タンザニアSNS事情

今回のように海外で新しい相手と長期の仕事をする際、互いの距離を縮めるのに便利なのがSNS。とりわけFacebookはこれまで仕事をしたどの国でも利用率は日本より高かったし、日本みたいに「私は仕事とプライベートは分けてますから」なんて言う人もまずいないので、私の場合、半ばマーケティングツールとして非常に重宝してきました。

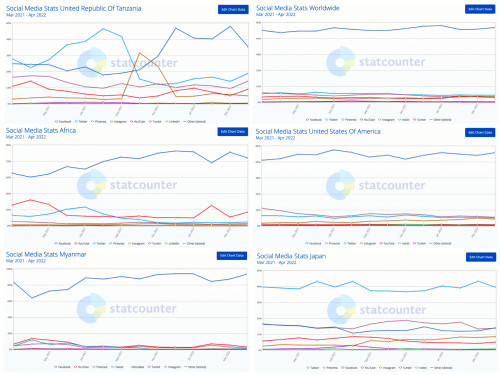

というわけで此度のタンザニアでも、カウンターパート機関との腹を割った議論を通じで仲良くなったスタッフの何人かに聞いてみたのですが、Facebookユーザーが意外に少ないことが判明。出張を終えてしばらく会わないような場合、顔を忘れないようにリンクしておこうと思っていたのに、これは一体どうしたことかと思って辿り着いたのが画像のデータです。(出所:https://gs.statcounter.com)

これは国・地域別でみた各SNSのシェアを表したもので、左側上から下にタンザニア、アフリカ全体、(特にFB利用率が高い印象だった)ミャンマー、右側は全世界、米国、日本の順に並んでいます。これを見るとツイッターが多い日本以外では未だFacebookのシェアが非常に高いことがわかりますが、そんな中でもタンザニアでは各SNSのシェアがわりと拮抗していますね。カウンターパート機関で聞いた話でも、「最近はインスタユーザーのほうが多い」とのこと。

理由をいろいろ想像してみたのですが、考えられるのは以下のようなもの。

- 言語の問題:タンザニアはスワヒリ語以外に英語も公用語で、日本人よりは英語が上手ではあるものの、隣国ケニアに対しては英語力のコンプレックスを抱えているような印象。そんな中、言葉より画像をメインに投稿できるインスタが選好されている可能性はあるような気もします。

- 政治的発言のリスク:政治的にセンシティブな発言や投稿が忌避されるといった傾向も、ひょっとしたら画像での投稿がより好まれるという流れに影響しているのかも知れません。

- スマホが普及した時期の違い:スマホの普及が本格的に進んだ時期にプレゼンスが高かったSNSのほうがより広く使われている可能性もあります。ミャンマーでは今や2.も無視できない状況になってしまっていますが、それ以前はFacebookのほうがより一般的だったことは、この点を裏付けるものかと思います。

というわけで、私自身がインスタをやっていないこともあり、当地でFacebookアカウントを持っていない皆さんとのリンクには、主にLinkedInを使うことにしています。まああんまり人となりがわかるような情報がアップされないのは味気ないのですが、仕方ないですね。

余談ながら上記データで気になったのが、成熟市場の中でも異常に高い日本でのツイッターのシェア。特に日本の場合、匿名アカウントが他国に比べて圧倒的に多いらしいですが、名前を伏せて好き勝手なことを吐き捨てる社会の暗部が炙り出されている感じがするのは私だけでしょうか…。(浦出)

円急落に思う in タンザニア

銀行や両替店によるこうした対応の直接的な原因は、為替レートの「水準」ではなく「変動幅」でしょうから、過渡期的な反応だと思いたいところ。ただそもそもの背景ということで考えると、日本経済が

という循環から抜け出せていないということでしょうから、大きな意味では成長から取り残された経済そのものにも原因があると考えることができるでしょう。

他方、こと円安の話になるとすぐ「輸出企業が潤って調整メカニズムが働くから心配ない」みたいな論調が出てきがち。しかし長い目で見て、生み出せる付加価値が伸びていない経済が、そういう従来型の調整で新たな均衡点に落ち着けばいいというだけの話なのかは、根本から考え直す必要があるのではないでしょうか。このことは安倍政権が三本目の矢を撃ち損じて以降ずっと言い続けてきましたが、ついにそのしわ寄せが抜き差しならないところまで来てしまっているように思えてなりません。(浦出)

リモートワーク考

弊社は静岡県下に本社を構えており、基本的に全社員が完全在宅勤務。東京都内、地方都市、海外などメンバーの居住地はバラバラで、社内の連絡や打合せは殆どチャットやビデオ会議ですが、それができるのも各人が自律的に稼働できるから。

一方、ここしばらく耳にしてきた「働き方改革」、「リモートワーク」、「ワーケーション」といった言葉は、どうも薄っぺらで上滑り感が否めません。リモートワークに関しては、コロナ禍で導入したものの元に戻ってしまった大手企業も多く、私がコロナ禍当初に仕えていた上司も在宅勤務にやたら否定的だったのを覚えています。ワーケーションについても、リゾート地などを中心にいちどは期待が高まりましたが、フタを開けてみたら大手企業の揺り戻しでハシゴを外され、整備されたファシリティは結局ギグワーカーの福利厚生施設みたいになりつつあるようにも見えます。

いわゆるリアルワーカーの皆さんはさておき、リモート稼働が全然可能な職種の皆さんが元に戻ってしまった背景には、企業の側に「給与=拘束時間の対価」、「在宅勤務=ベネフィット」という根強い誤解がありそう。ブラックな職場ほど、効率良く仕事を終わらせオフの時間を確保する事を快く思わず、そのくせ非効率なパフォーマンスを垂れ流しがち。そういう会社に限って、生産性を上げたところで追加的な仕事が降ってくるだけで、その対価さえ支払われない悪しき体質があると思います。ソニー創業者の故・井深大氏はかつて「仕事の報酬は仕事」なんて仰いましたが、それとて仕事を楽しめていればこその話。残念ながら「やらされ感」の強い職場ほど、就労時間でコミットメントを測りたがる傾向があるようです。

弊社の仕組みは、それ自体がこんなふうに硬直化した労働慣行に対するアンチテーゼでもあります。もちろん業種や職種にもよりますが、実際に成果を上げて見せることで、こういう形態の組織がより一般的なものになってゆけば... と願っています。(浦出)

代表社員/CEO就任のご挨拶

このたび当社代表社員/CEOに就任致しました浦出隆行です。どうぞ宜しくお願い致します。

わが国の開発援助業界は戦後まもなく産声を上げて以降、時代とともにその役割を少しずつ変化させてきました。並み居る業界の諸先輩を前にお恥ずかしいのですが、私がこの業界を志した90年代後半は、それまで主流とされてきた「ハコモノ」と称されるインフラ整備支援とは若干毛色の異なる分野として、旧社会主義圏の市場経済化や、アジア通貨危機後の域内金融協力などが注目を浴びていた時期でした。

そんな中、私もそうした分野での仕事を志し、勤務していた銀行の破綻を機にこの業界に飛び込んだわけですが、当時その受け皿として影響力を持っていたのは大手金融系のシンクタンク。私も結局その後20年余りのキャリアの大半は、その手の組織でお世話になってきました。

今般そうした業態を離れ、当社のような独立系の立場から業務を続けることにしたのには、いくつかの背景があります。ひとつは、これまで親会社である金融機関とのシナジーやCSRといった戦略上の観点からODAを手掛けてきたシンクタンクの中には、担当部門を維持できないところも出てきたこと。ふたつめは、各社のそうした部門で活躍してきたエース級人材が今や、同じ社内には残っていても違う仕事をしていたり、或いは既に社を離れてしまっているケースが増えてきたこと。そして最後に、これらの人材が従事するのがベストといえる案件は依然として減っておらず、いわば「需給のミスマッチ」が生じていることです。

かかる状況下、そうした「業界の宝」を再結集するべく当社が生まれたのも、ごく自然な流れと言えるのかも知れません。とは言っても社員数名の小所帯ですし、これが今後大きな流れになっていくのかは今のところわかりませんが、少なくともいまだ衰えることのない政策支援ニーズの受け皿として、当社が果たしうる役割は大きいのではないかと考えます。

というわけでJNEW合同会社、まだまだ弱小勢力ではありますが、これを機にお見知りおきのほど何とぞ宜しくお願い申し上げます。