コラム

2025年ノーベル経済学賞: イノベーションについて

毎年10月はノーベル経済学賞の季節。そしてこの2025年の受賞者は、経済史の分野でも産業革命による経済成長の研究で名高いジョエル・モキイア、そしてイノベーションと経済成長との関係についての理論的研究で名高いフィリップ・アギオンとピーター・ホーウィット。経済成長とイノベーションの重要性がテーマとなった受賞だ。

まず、これは少し意外な選択ではあった。経済成長の要因といった分野は、2018年に内生的経済成長理論のポール・ローマーが受賞していたので、この分野はしばらく出ないと思われていた/著者は思っていたからだ。さらに、2024年の受賞者アセモグル、ジョンソン、ロビンソンも、経済成長には制度がだいじだと「示した」のが手柄とされる。近い分野ですでに受賞が相次いでいて、もうないかな、とは思っていた。これが後出しジャンケンではないことを示すため、著者が以前に出していた予想を挙げておこう。フィリップ・アギオンとホーウィットは、「重鎮だがすでにタイミング逃したか」枠に入っている。

https://cruel.hatenablog.com/entry/2022/10/11/054520

とはいえ、分野としてのめぐりあわせはどうあれ、彼らがノーベル賞をとってもおかしくない学者であるのはまちがいないとは思っていた。それは上の予想に名前がそもそも挙がっていることからもわかる。順当な受賞だろう。

一方、モキイアは別の意味で意外ではあった。これはまた後述。

イノベーションの重要性

さて、経済成長にイノベーションが重要だと示したことでノーベル賞をもらった、と聞くと、多くの一般人は目が点になるだろう。そんなの、あたりまえじゃありませんか? ここ何十年も、スティーブ・ジョブズ絶賛の話で死ぬほど繰り返された話じゃないんですか?

その通りだ。イノベーションが大事だということ自体は、ずっと昔から言われている。それを述べた最も有名な学者の一人は、ヨーゼフ・シュムペーターだ。イノベーションにより、新興企業が登場し、新たな市場を創造して既得権益の旧弊な企業を潰すことで経済は発展するのだ、という彼の1911年の創造的破壊理論は、その後実に多くの霊感をもたらした。ちなみにシュムペーター自身はその後1940年代になって宗旨替えして、「やっぱり新興企業なんかそうそう出ないよねー、イノベーションって既得権益の大企業内での研究開発が主導するんだよねー」と言い出しているのだが、それは(特に創造的破壊信者は)見なかったことにするのがお作法になっている。

そしてもちろん、アギオンやホーウィットも、自分がそれを思いついたなんてことは言っていない。アギオンの唯一の邦訳はまさに『創造的破壊の力』という題名だ。彼らもシュムペーターの発想とその影響は明言している。

アギオン&ホーウィットの手柄:イノベーションの定式化

ただし……お題目としてイノベーションが大事だというのはわかる。でも、それをどうやって理論に採り入れて発展させようか、と考えると困ってしまう。どうやってイノベーションを促進すればいいのか? なんとなく、研究開発や文教予算を増やすとイノベーションは増えそうだけれど、本当にそうなのか? 市場競争が激しいとイノベーションは増えるような気はするけれど、むしろゆったりゆとりある環境のほうが目先にとらわれないイノベーションが増えそうな気もする。そういうのをきちんと理論に採り入れて、多少なりとも裏付けがないと、単なるお題目にとどまってしまう。そして、いまの経済学で「きちんと理論に採り入れて」というのはつまり、数式モデルにする、ということだ。

が、どうやってモデル化すればいいのか? 経済成長率=a xイノベーション件数なんていうのではダメだ (実はこれに類する「論文」と称するアホダラ経もたまに見かけるのだが)。「イノベーション」というのは万能すぎて、なかなかきちんと定式化できない。それにイノベーションだって、ひとりでに起こるものじゃない。そのための研究開発費を経済から持ってこなきゃいけない。その分、各種お楽しみに使えるリソースを減らさなきゃいけない。それには、それだけ注ぎこめばなにか見返りがあるという期待がいる。その期待をどう考えようか?

アギオンとホーウィットの手柄は、いま述べたような話をきちんと考え、1990年第初頭に経済全体として整合性を持つ形で、イノベーションをモデル化してみせたことだった。それまでは、単なるお話にすぎなかったイノベーションが、やっとまともな形で理論的に扱えるようになった。それが、ノーベル賞に値する手柄だったわけだ。

ある意味で、それは経済学内部での事情にすぎず、世間的に目新しさはないとも言える。今回のノーベル賞を見て「あたりまえだろ」と思うのも人情だ。一方で、これでもう少しイノベーションについて細かい考察ができるようになった。

たとえばアギオンとホーウィットは、この理論に基づいて、競争はイノベーションを促進するか、という分析を行っている。そして有名な逆U字の関係があると指摘した。競争は、ある程度まではイノベーション (論文では特許件数) を促進する。でも、競争が激しすぎる環境では、イノベーションはかえって下がる。競争もほどほどがよいらしい……これは単に、「イノベーションはすばらしい」と繰り返すだけでは得られない知見だ。

彼らの理論をさらに発展させれば、イノベーションの質、基礎研究と応用研究の関係、その他いろいろな点をもう少し厳密に考える道が拓けるかもしれない。そしてそれは、うまくいけば本当に現実の経済成長にも貢献してくれるかもしれない。

アギオン&ホーウィット:雑な実証への批判

ただし、理論的な貢献はさておき、これは本当に使い物になるのか、となると話はまた別だ。

さっき、イノベーション振興には競争はほどほどがよい、という逆U字の関係をアギオン&ホーウィットが見出した、という話をした。これは実用的な意味がありそうだ。だが……

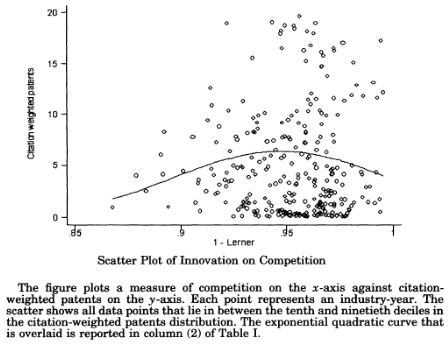

その根拠は、こんな散布図だ。

出所:Aghion et al. “Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship,” QJE Vol. 120, No.2 (May2005)

このグラフを見て、「ああ、逆U字になってるねえ」と思うだろうか?もちろん、この散布データにこういう曲線をフィットさせることはできるだろう。統計的な有意性もチェックはされているだろう。左半分は、まあまあ納得しよう。右側の落ちるあたりはあやしいなあ。理論はさておき実務的には、この散布図からだと、競争が多い方がイノベーションは起こりがちで、競争がきつくなるとあまり関係はっきりしませんね、くらいではないのか。論文ではその後、スプライン近似でフィットが明確になるという分析を出してはいるが……

主張そのものはもっともらしいし、たぶん競争が激しすぎるとイノベーションしてる余裕がなくなるというのはまちがってはいないだろう。が、これでそれが「実証されました」と言えるかどうか。

またアギオンの2013年論文では、機関投資家が大株主の企業はきっちり監視されるからイノベーションが盛んになるという結果が報告されたが、それもデータ処理のまちがいなどで決して断言できるほどのものではないことも指摘されている。アギオンらのノーベル賞はもちろん理論面での貢献だが、具体的な知見をもたらすはずの実証面で怪しげだと、その御利益もかなり割り引かざるを得ない部分はあるのではないか、と私見ながら著者は思う。

産業革命とイノベーション:モキイアの「成長の文化」

さて、もう一人の受賞者は、ジョエル・モキイアだ。

そもそも、彼がノーベル経済学賞を受賞したこと自体が驚きではあった。彼は経済史研究者であり、いまの経済学で主流の数式モデルには一切縁のない人だ。彼の名前は、ノーベル賞の下馬評にすらあがったことがなかったし、当人ですら自分がノーベル賞などとは思ってもいなかったとのこと。それが受賞したというのは、いまの過度に数理モデル偏重の経済学のあり方に一石を投じるものではある。それを評価する声もある一方で、しょせん歴史なんてお話の世界なんだから、そんなのにやるべきではなかったという声もある。どっちに説得力を感じるかは、見る人次第ではある。

彼の功績は、ヨーロッパの産業革命の研究だ。産業革命は、ワットが蒸気機関を発明してニューコメンが、ジェニー紡績機が、スティーブンソンの蒸気機関車が、と次々に発明やイノベーションが続き、それが社会全体の生産性を上げて、経済成長をもたらしたという現象だ。そして一つ重要なポイント。それが歴史上たった一度、18世紀イギリスでしか起きなかったということがある。

なぜだろう? なぜ他のところでは起きなかったのだろう? なぜ世界の他のところは、こうしたイノベーションや経済成長を実現できなかったのだろうか?

彼は多くの分厚い著書で、それをきわめて魅力的に描き出す。彼の基本的な主張というのは、ヨーロッパは知識社会があって、そのために新しいアイデアが他にも影響し、新しい発明をもたらし、社会全体に相乗効果を生み出して発展していったというものだ。蒸気機関のアイデアはだれでも思いつくかもしれない。だがまず、それをきちんと作り上げられる労働者や職人の高い技能が社会全体に浸透していた。蒸気機関は、現場の様々なエンジニアのネットワークにより次々に改良が加えられて発展普及していった。そして科学者たちも単独ではなかった。彼らは常に連絡をとりあい、それぞれの成果を見ながら切磋琢磨し、王立科学協会などがそれをまとめてはさらなる発展へのインセンティブを作り出していった。

要するに、社会全体に知識を重んじる風土があり、理論研究と応用研究/開発が結びついていて、さらに理論的な話も相互に高めあう知識重視の気運があり、それが社会全体としての成長の文化を創り上げていた。だからヨーロッパは産業革命を生み出せたし、それを発展させられたのだ、というのがモキイアの主張となる。言わば、彼はイノベーションという活動の持つ社会性に注目した、とでも言えるかもしれない。

さて……それは確かにそういうものだろうとは思う。そしてそれは読み物としてはとても面白い。だが、それが本当に独創的で他にはない知見か、というと……著者は必ずしもそうは思わない。産業革命史のような本、ヨーロッパの科学の発展史の本、各種科学者の伝記を読めば、そんなことはたくさん書いてある。その中でモキイアだけを珍重する理由はあったのだろうか?

そもそも、「成長のためには成長の文化が必要でした」、というのは見た瞬間にトートロジーでしかないと思わないだろうか。著者は、これがあまり優れた理論になっているとは思わないのだ。

モキイアは各所で、たとえば中国がなぜ産業革命を起こせなかったかについて述べる。それは研究者的な制度がなかった、研究者同士の交流がなかった、ナントカ協会といった機関もなかった云々。そして、確かにそれはまちがってはいない。

だが、「王立科学協会があったから科学が進んだ」といった主張そのものには、いわゆる箱もの行政的な、倒錯の匂いがする。地域の科学や技術の発展に、何か雑誌やコミュニティを通じた交流が貢献したというのは本当だ。でもその雑誌のおかげで科学が進んだというのも、主張として気をつける必要がある。だれかがトップダウンで何か協会をつくれば自然に科学が栄えるというものではない。雑誌を作ればひとりでに科学が発展するわけじゃない。むしろ、在野の下々の研究者やマニアがいて、その人たちの活動の結果としてボトムアップでそうした協会が形成され、そうしたマニアがいるからこそ、雑誌という場がうまれる。協会も雑誌もネットワークも、原因ではなく結果ではないのか。

それを考えると、王立科学協会がなかったから中国では産業革命がなかった、科学革命がなかった、といった主張に本当に妥当性があるのかどうか。産業革命は、一回しか起きていない。だからそれと他のところを比べて、他のところではあれがなかった、これがなかった、というのは簡単だ。だが本当にそれが本質なのかどうか。

そして、「成長の文化」があった/なかったと言われても、言われたほうは困ってしまう。ないところはどうすればいいんですか? その文化は、どうすれば生えてくるのでしょうか? モキイアは当然、それに対しては答を持っていない (インタビューなどで尋ねられると、あたりさわりのない思いつきは語ってくれるようだが)。

それは歴史のむずかしさでもある。歴史は細かく掘れば掘るほど、個別性や偶然に左右される部分が大きくなる。そして、ある人物の一生を左右したのは、ローズバッドというソリの思い出でした、というような話になったりする。それはお話としてはおもしろいが、それを深掘りしてももはやゴシップに陥ってしまう。ある程度の一般性を持ってざっくりした話であれば、市民ケーンは大衆メディアの需要が高まったときに必然的に誕生したとはいえる。それは一般性のある知見だ。でもそれ以上細かく見ても、どこまで必然で、どこまでが単発か、その単発もどこまでが原因でどこまで結果か——それはますます見分けがつきにくくなる。モキイアの分厚い本を流し読みすると、著者はそんなことを考えてしまう。成長の文化はすばらしい。でもそれが本当にノーベル賞に値する知見といっていいのか……

開発援助への意味合い

開発援助業界は、経済学などのバズワードにすぐ影響されがちな業界ではある。そしてイノベーションは、すでにそうしたどこまで意味があるかわからないバズワードとして猛威をふるっている。ここ数年、どこへいってもイノベーションが重要だ、という話はやたらに聞かされる。各種の案件審査でもイノベーションの有無、などという項目が見られる。だがふたを空けると往々にしてそれは単に、何かスマホのアプリでメモ取りをするようになりました、とかドローンで壁の調査をしてみました、などという程度のことだったり。そういうのは「イノベーション」なんていう大げさなものではなく、「工夫」程度でいいのではないだろうか。随所で、イノベーションへのフェティシズムのようなものが起きているような印象さえある。

ノーベル経済学賞発表直後に、オリヴィエ・ブランシャールがおもしろいツイートをしていた。確かに経済にとってイノベーションは重要だけれど、ほとんどの経済はそんなカリカリ最先端のイノベーション競争なんかに陥る必要はない、という。そんなことをしなくても、地道な努力だけで普通に経済成長は実現できるんだ、と。

その通りだとは思う。つまり、イノベーションフェチに陥るのは愚かだ、ということだ。

そして同時に、個人的なバイアスもあるが、やはりポール・クルーグマンの名著『クルーグマン教授の経済入門』でまっさきに挙げられる重要な知見は肝に銘じておく必要はある。経済で最も重要なのは、生産性の向上だ。だけれど、どうやれば生産性があがるのかは、結局のところよくわかっていないのだ。

イノベーションは、基本的には生産性向上の手段ということになる。全体としてわかっていない生産性向上という枠組みの中で、イノベーション研究というのは、こんな部分にちょっと改善の余地があるようですよという細かい話ではある。その規模感を念頭においたうえで、ブランシャールの言う、地道な部分での経済成長実現を実現するのが、おそらくは実務畑ほとんどの開発援助ではないか、とは思う。もちろん、緑の革命並のイノベーションを実現できればすばらしい。が、もう少し地に足のついた「イノベーション」観も必要だろうとは思う。そうした感覚を得るきっかけとして、今年のノーベル経済学賞を捕らえてもよいのではないだろうか。(山形)